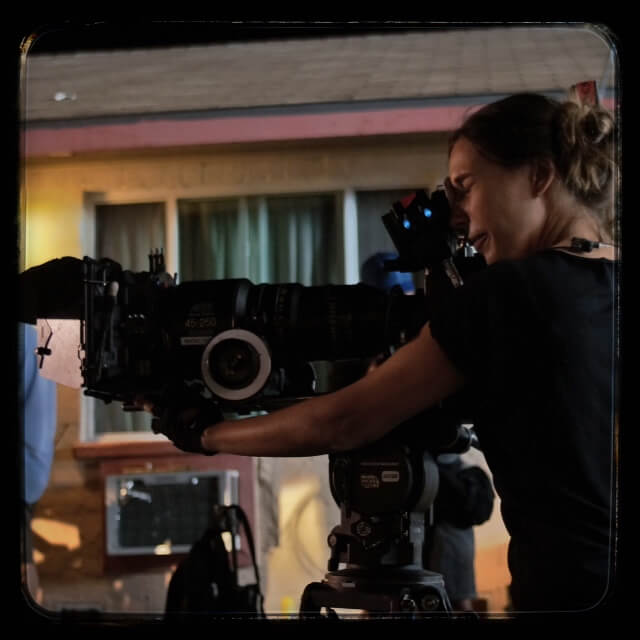

Realizamos ao longo dos últimos quatro meses uma intensa pesquisa a respeito do cenário atual e histórico para mulheres em equipes de fotografia no cinema brasileiro, tendo em vista que a sub-representação feminina nesta área é ainda mais acentuada do que em outras funções. A apuração resultou na reportagem especial que publicamos a seguir.

>>> “Então tem que ter músculo para ser fotógrafa?”

>>> Para além do “olhar feminino”

Há pouco mais de um ano – mais especificamente em 9 de junho de 2016, às 19h30 –, a produtora audiovisual O2 Filmes, conhecida do grande público por longas-metragens como Cidade de Deus, compartilhou em sua página no Facebook o link para uma notícia publicada em seu site. A chamada dizia: “O mercado audiovisual cresceu desde a Lei 12.465 de 2011. E com isso surgiram novos profissionais em todas as áreas da produção. Reunimos um grupo de jovens diretores de fotografia e apresentamos todos no site.” Ao clicar no link, vinha a constatação de que a empresa levara o título de seu artigo ao pé da letra: entre os 18 nomes apresentados como expoentes, todos eram homens e brancos.

Das 230 reações verificadas pelos botões da rede social, houve 208 curtidas e apenas 14 desaprovações raivosas feitas pelo botão “Grr”. A aparente aprovação coletiva sugerida por esses números era falsa. Menos de 24 horas depois da publicação, a caixa de comentários da produtora estava tomada por críticas e o debate fervilhava em um grupo de mulheres profissionais do audiovisual. Menos de 48 horas depois, já estava lançada a ideia do que viria a ser o DAFB – Coletivo das Diretoras de Fotografia do Brasil.

Com exceção de algumas mensagens que congratulavam os fotógrafos que constavam na lista, o questionamento à falta de mulheres na relação da O2 começou cerca de uma hora depois da publicação, com um comentário direto: “só tem homem?” A partir daí, o assunto seguiu como tópico principal da noite para o dia. “Acho admirável (not) uma empresa que paga de moderninha fazer um post pra se vangloriar que só tem homens num departamento. Tomem vergonha na cara”, escreveu uma usuária da rede social. Outra delas sugeriu: “acho que essa matéria merece um ‘vomitaço’, de tão mal feita.”

Oriundos da criatividade dos internautas brasileiros, os “vomitaços” surgiram menos de um mês antes daquela publicação. Em meio ao processo político que iria afastar definitivamente a presidente eleita Dilma Rousseff de seu posto, usuários que se colocavam contra o impeachment encontraram uma nova forma de protesto no Facebook. Os comentários das publicações nas páginas do PMDB Nacional e do então vice-presidente Michel Temer foram inundados por emojis – essas carinhas usadas para demonstrar uma ideia ou emoção através de mensagens na internet – contendo uma expressão de vômito.

Depois que os senadores aprovaram o afastamento temporário de Dilma, no dia 12 de maio, protestos desse tipo continuaram e ganharam novas justificativas, como o anúncio de um quadro ministerial sem nenhuma mulher, algo que não acontecia desde o mandato do ditador Ernesto Geisel (1974-1979). O governo interino tentou se redimir posteriormente fazendo convites ou sondando ao menos cinco mulheres para a pasta de Cultura, então atrelada ao Ministério da Educação. Após ouvir somente negativas, acabou indicando Marcelo Calero, então secretário municipal de Cultura do Rio de Janeiro.

No caso da produtora O2, a mobilização para reparar os danos de imagem se deu de maneira mais rápida, muito embora também com um lado hesitante. Às 11h12 do dia 10 de junho do ano passado, a empresa postou o seguinte comentário: “Oi pessoal, estamos acompanhando a discussão por aqui… Este post traz um recorte muito específico do cinema brasileiro – procuramos por jovens que estão em atividade na fotografia de cinema, e nossa conclusão foi a mesma que vocês tiveram: são poucas as jovens mulheres atuantes nessa área. Continuamos em nossa busca. Obrigado por estarem atentos e serem críticos ao nosso conteúdo.” O texto trazia ao menos duas imprecisões. As “poucas” profissionais da área viraram nenhuma naquela lista inicial, e a delimitação de “jovens que estão em atividade na fotografia de cinema” se chocava com a maneira com a qual a publicação fora introduzida, já que a citada Lei da TV Paga (que na realidade carrega o número 12.485) teve impacto muito maior na produção de séries televisivas do que em curtas e longas-metragens feitos para cinema.

As várias citações de mulheres que atuam na área de direção de fotografia foram tomadas como indicações pela produtora, que passou a entrar em contato com essas profissionais para adicioná-las à lista. Flora Dias, diretora de fotografia que trabalhou em dois longas-metragens lançados comercialmente no ano passado (Canção da Volta e Sinfonia da Necrópole), não tinha conhecimento da publicação no Facebook, tampouco da repercussão que ela estava gerando, quando recebeu um telefonema da O2, no início da tarde. Quando entendeu do que se tratava, negou-se a colocar seu currículo na lista. “A justificativa deles era: ‘a gente está procurando vocês agora porque a gente errou. A gente não colocou mulheres na lista porque a gente não conhece’. Aí eu falei: ‘vocês não conhecem porque vocês não trabalham com essas mulheres. Vocês estão aí há quantos anos no mercado? Quantas produções vocês fazem por mês? Quantas mulheres vocês empregam?’”, questiona Flora.

Outras profissionais também receberam o contato da O2 naquele dia. Não se sabe quantas também se negaram a participar da lista, mas cinco delas aceitaram o convite e enviaram seus portfólios, que já constavam no site da produtora na tarde do dia 10. O acréscimo dessas mulheres não foi seguido por qualquer pedido de desculpas ou por uma retificação que se referisse ao que havia ocorrido no post inicial. Questionada pela reportagem sobre este fato, a O2 Filmes, por meio de sua assessoria, disse que “entendeu que ajustar a primeira matéria com a inclusão de diversas profissionais mostra o compromisso da produtora com a igualdade de gêneros no mercado de trabalho”. A empresa afirma que consultou “outras fotógrafas que não participaram desta matéria por serem profissionais experientes” e que a “proporção da presença de mulheres e homens tanto na sede da O2 Filmes quanto nos sets busca ser equânime”.

Mesmo entre aquelas que permitiram que seus nomes fossem incluídos na lista – por acharem importante que a relação circulasse com nomes de mulheres – houve quem ficasse desapontada com o tratamento dado pela O2 ao caso. Hoje, quem acessar a publicação verá uma lista de 18 homens e cinco mulheres, todos jovens atuantes na direção de fotografia, mas não encontrará qualquer indício da composição inicial da relação.

Um dos argumentos de quem se recusou a colocar o nome naquela lista era de que seria mais interessante criar um banco de dados próprio, que reunisse todas as mulheres que trabalham com direção de fotografia. A assistente de câmera e diretora de fotografia Luciana Baseggio foi uma das responsáveis por levantar os e-mails das profissionais e lançou pouco depois a ideia de um coletivo que teria um site próprio com esses dados. Estavam colocadas as sementes para o nascimento do DAFB. “A gente ficou muito aterrorizada com esse argumento da O2 de que procuraram e não acharam. É ridículo, tem muita mulher fotógrafa. O coletivo surgiu principalmente pra mostrar: ‘olha, elas estão aqui’. Se você quiser, está aí a lista. Só não diz que (a escolha) é porque não tem, porque é mentira”, diz Luciana.

A apresentação oficial do coletivo se deu no dia 28 de agosto do ano passado, durante uma palestra sobre igualdade de gênero que fazia parte da programação do 27º Festival Internacional de Curtas de São Paulo. Em carta coletiva, o grupo definiu os seus objetivos: “organizar as profissionais atuantes e fortalecer a posição da mulher dentro do mercado audiovisual brasileiro”. O caso da publicação da O2 foi citado, assim como alguns dados que escancaram a desigualdade de gênero no departamento de fotografia. Dos 809 longas-metragens de ficção nacionais lançados de 1995 até 2015 no Brasil, 631 não contaram com mulheres na equipe de câmera, e apenas 48 foram fotografados por mulheres (5,93%). Em levantamento feito pela reportagem com dados da Ancine e do site Filme B entre os longas-metragens de ficção lançados em circuito em 2016, constatou-se que apenas 8,1% tiveram mulheres na direção de fotografia. Se somados, os dados de documentários elevam esse número para a casa dos 9%.

Desde março de 2017, o site do DAFB passou a listar, além de mulheres atuantes na direção de fotografia, outras profissionais que trabalham no departamento, como assistentes de câmera, coloristas, maquinistas e eletricistas. Até o fechamento desta reportagem, a página enumerava 56 mulheres diretoras de fotografia, atuantes em dez cidades brasileiras (Belo Horizonte, Brasília, Cachoeira, Florianópolis, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Carlos e São Paulo).

.

“Então tem que ter músculo para ser fotógrafa?”

A amizade entre as cineastas Laís Bodanzky e Marina Person vem de longa data. Filhas de diretores icônicos da filmografia nacional – Jorge Bodanzky (Iracema, Uma Transa Amazônica) e Luís Sérgio Person (São Paulo Sociedade Anônima), respectivamente – elas estudaram cinema (Marina na USP e Laís, na Faap) e moraram juntas em um apartamento no bairro do Bixiga, na capital paulista, no início dos anos 90. Outro elo entre a trajetória das duas artistas é menos conhecido: ambas quiseram seguir carreira na direção de fotografia, mas decidiram tomar outros rumos após se depararem com a demanda física associada a funções hierarquicamente inferiores, como a de segunda assistente de câmera.

Na época em que cursou faculdade ainda havia uma distinção profunda entre cinema e vídeo, e Laís já tinha experiência como camerawoman no segundo suporte. “Sempre gostei de fotografia e de fazer câmera, e queria fazer isso no cinema. Todo mundo me dizia: ‘demora uns oito anos para você virar fotógrafa.’ E eu falei: ‘nossa, que loucura, mas vamos lá.’ Consegui um estágio em um curta-metragem e a minha função era ficar carregando os cases pra lá e pra cá. Eu fiquei uma semana subindo escada, descendo escada… Fiz de tudo, menos participar de um set de filmagem, e acabei exausta no final porque simplesmente não aguentava carregar aqueles cases, era absolutamente impossível. Então, desisti na primeira experiência”, conta.

A permanência de Marina Person no departamento de fotografia foi um pouco maior, mas teve o mesmo fim. Com a intenção de ser diretora de fotografia desde que iniciou o curso de Cinema na Universidade de São Paulo (USP), ela atuou como segunda assistente de câmera em alguns curtas-metragens e no longa-metragem Capitalismo Selvagem, dirigido por André Klotzel e fotografado por Pedro Farkas. “Desisti porque o segundo assistente de câmera tem como uma das funções carregar os cases pra cima e pra baixo, e eu não dei conta de carregar tanta mala. Desencanei da função de fotografia por causa disso. Não consegui fazer isso tempo suficiente para poder passar para primeira assistente e para em seguida fazer direção de fotografia”, explica.

Depois de tantos anos do acontecido, uma conversa recente entre as duas diretoras resgatou lembranças dessas experiências em comum e gerou reflexões. “Isso é algo não falado, não dito. Parece que funciona assim: ‘a regra é igual pros dois – tem que carregar os cases até lá para virar fotógrafo, e quem conseguir carregar vira fotógrafo.’ E a gente aceitou isso sem entender que é algo machista, uma opressão em relação à mulher. Então você tem que ter músculo para ser fotógrafa? O que sua condição física tem a ver com sua visão de mundo e com seu olhar artístico de composição, de enquadramento e de iluminação?”, indaga Laís.

As duas cineastas apontam que naquele momento, nos anos 90, não havia ninguém que se oferecesse para ajudá-las a carregar os equipamentos. É uma visão rigorosamente oposta à da quase totalidade das diretoras de fotografia atuantes nos dias de hoje que foram ouvidas pela reportagem. No caso atual, a inquietação nesse aspecto é outra. As profissionais reclamam que homens tomam de suas mãos – ou carregam sem perguntar se há necessidade para isso – os equipamentos que, pela hierarquia no set, são de responsabilidade delas.

Diretora de fotografia do longa-metragem Baronesa, vencedor da 20ª Mostra de Tiradentes, Fernanda de Sena foi premiada em janeiro passado com o Troféu Helena Ignez, distinção criada neste ano pelo evento mineiro para premiar alguma profissional que tenha se destacado em qualquer área cinematográfica dentro do grupo de filmes exibidos. Ela recorda do desconforto pelo qual passou durante a realização de outro trabalho, atuando como terceira assistente de câmera em um set no qual era a única mulher no departamento de fotografia.

“Uma das minhas funções era carregar o video assist do diretor. Eram duas caixas e um monitor, e eu levava para onde o diretor fosse para ele poder ver as cenas na hora em que estava acontecendo a filmagem. Tinha gente que não tinha confiança em mim. Não sei se era porque eu era mulher, mais do que por eu não ser experiente nesse tipo de função. Aí eu lembro que teve uma hora em que eu estava pegando esse vídeo assist e o produtor interveio e não me deixou carregar. Eu lembro que nessa hora o fotógrafo falou assim: ‘deixa ela. A função é dela.’ Então tem essa desconfiança, mas eu não posso ficar me abalando por essas atitudes, porque se não eu não consigo trabalhar”, conta Fernanda.

Para Nina Tedesco, diretora de fotografia, professora da Universidade Federal Fluminense (UFF) e única pesquisadora acadêmica no País com estudos regulares sobre a relação histórica entre direção de fotografia e gênero, esse preconceito velado, socialmente construído, de que trabalhos com aspecto braçal são estritamente masculinos, torna turva para muita gente a fronteira entre “gentileza” e “machismo”. Isso tem impacto direto no trabalho de profissionais como Julia Equi, que atua na área desde os anos 90 e que em 2016 lançou o seu primeiro trabalho como diretora de fotografia de um longa-metragem de ficção (O Último Virgem). “Quando comecei, não tinha video assist. Eu era segunda assistente e escutei durante muito tempo os homens da equipe falando ‘vamos ver se a menina aguenta, deixa ela carregar a mala’. Sempre senti que eu e minhas outras companheiras de função precisávamos fazer um pouquinho a mais para podermos ser aceitas no meio”, diz Julia.

Essa necessidade de se provar também esteve presente na trajetória de Luciana Baseggio. “Eu era arisca quando mais nova e não deixava ninguém me ajudar. Para ser aprovada, a gente acaba exagerando um pouco nessa dose. É uma maneira de a gente se defender. As mulheres têm que sempre exceder, estar à frente e lutar muito”, ressalta.

Para a diretora Vera Egito (Amores Urbanos), o advento da tecnologia tornou esta uma questão ultrapassada. “Essa é uma visão antiga, que vem dos fotógrafos da velha geração, que acreditam em uma organização hierárquica da equipe de câmera. Minha geração já subverteu isso totalmente. Para fotografar, você precisa ter um olhar. Se esse for o problema, você contrata um ajudante para carregar o peso. Não é tão difícil”, diz ela.

O caso de Carina Sanginitto, diretora de fotografia de filmes como O Shaolin do Sertão, é uma exceção, mas ajuda a ilustrar a fala de Vera. Ela estudou cinema em Long Beach, na Califórnia (EUA), e não seguiu o caminho hierárquico comum. “Eu tive a sorte de reconhecer rapidamente que queria ser diretora de fotografia. Trabalhei duas vezes como assistente de câmera e percebi que ‘não, quero ser diretora de fotografia! Eu sei que não vou trabalhar todo mês, mas é isso que eu quero. Eu preciso entrar na história, eu preciso compartilhar com o diretor!'”, conta. “Cheguei a fazer assistência, mas em super 16. Se eu passasse para fazer assistência em 35mm, realmente seria complicado. Se esse é o caminho – fazer assistência de câmera – isso realmente é um problema. Nós temos que nos preparar fisicamente para entrar no departamento de câmera, sobre isso não tenha dúvida.”

A uruguaia Barbara Alvarez, responsável pela fotografia de filmes como Whisky, A Mulher Sem Cabeça e Que Horas Ela Volta?, apresenta uma visão diferente. “Acho que esse assunto foi pretexto para os homens pensarem que este não é ofício para uma mulher, até porque diretor de fotografia não tem que carregar nada. Mesmo câmera no ombro é mais uma questão de equilíbrio do que de força.”

Os entraves para mulheres adentrarem o mercado de trabalho nos departamentos de fotografia não se restringem a essa especificidade ligada à demanda física. Como lembra Ana Galizia, aluna da UFF e diretora de fotografia do curta-metragem Vazio do Lado de Fora, selecionado para a mostra de filmes de escola (Cinéfondation) do último Festival de Cannes, os sets de filmagem apenas reproduzem o “pensamento hegemônico da sociedade”. Isso significa que problemas como a menor remuneração média de mulheres com relação aos colegas homens também existem, assim como algo recorrente nos mais diversos meios: o assédio.

“Sempre escutei coisas difamatórias. Tem as clássicas ‘olha a gostosa ali, a fulaninha aqui’ – isso com você do lado. Às vezes a gente acaba também fazendo parte disso, sendo conivente”, afirma Julia Equi.

Acontece que a conscientização das profissionais do setor em relação às questões feministas tem feito com que atitudes antes consideradas “piadas” ou “elogios” sejam agora interpretadas – e rechaçadas – pelo que realmente são.

“No set tem uma espécie de ‘tom sexual’ frequente. A princípio isso não implica machismo ou assédio, mas, no nosso caso, existe. Existe uma série de chantagens, muitos homens fazem coisas pequenas, sutis, muitas vezes tidas como brincadeira. E eu tenho me questionado muito sobre o porquê disso acontecer tão livremente no set de filmagem, onde as pessoas, teoricamente, estão pensando nas questões do mundo, né?”, questiona Olívia Pedroso.

O que a assistente de direção fala tem a ver com uma ideia corrente da mulher como elemento que desestabiliza o ambiente de trabalho a partir do sexo. Por isso, ele precisaria ser contido – e isso passa pela forma como ela se veste.

“Pessoas já me recriminaram por eu estar de bermuda, de shorts curtos, porque eu ia distrair a atenção. E eu não podia chamar a atenção. O tipo de roupa que a gente usa no set muitas vezes já foi motivo de crítica. Quando eu era mais nova, ficava muito acuada com isso”, afirma Luciana Baseggio.

Essa atenção com o vestuário ganha uma dimensão ainda mais preocupante quando é levantada sem qualquer problematização durante processos de formação. Certa vez, enquanto fazia um curso de formação para operação de video assist organizado pela Associação Profissional dos Assistentes de Câmera do Rio de Janeiro, Ana Galizia ouviu de uma assistente de direção convidada pela entidade lições de como se vestir para evitar constrangimentos.

“Ela relatou o exemplo de uma mulher que foi trabalhar com calça justa e como isso fez o resto da equipe, formada por homens, ficar cochichando e olhando. Até então, eu já tinha sentido tratamentos diferentes por ser mulher, mas essa fala deixou isso mais forte para mim. Apesar de deslocado, esse é o mesmo discurso que diz que as mulheres são estupradas pela forma como se vestem”, diz Ana.

O problema é tão real que motivou a ala feminina do set da série de TV Pacto de Sangue a escrever e assinar uma carta-manifesto à própria equipe listando situações graves ocorridas durante as filmagens, em meados do ano passado. São casos que vão desde chamar uma colega de “secretarinha sexy” ou “princesa” a dizer que vai colocar uma “balinha” na água para depois se aproveitar dela. “Nós, mulheres, não queremos mudar nossas atitudes para evitar o assédio, não queremos nos censurar para não sermos assediadas, não queremos trocar de roupa para não sermos assediadas. Nós não estamos aqui para satisfazer o desejo sexual de ninguém”, ressalta o texto.

Por vezes, o avanço sexual ganha um componente ainda mais complexo ao partir de homens em posição superior de hierarquia no set. Ocorreu algo assim com Julia Equi durante a produção de um vídeo publicitário, há alguns anos, quando trabalhava como foquista. A pretexto de conferir o que estava no visor, o chefe chegou por trás dela e colocou a mão na perna da profissional. “Eu levantei e ele perguntou: ‘não posso botar a mão?’ Eu disse que não. Sofri um assédio pela ditadura do machismo e da função. Apesar disso, as pessoas com quem sempre trabalhei no cinema são muito respeitosas comigo. Encontrei nas equipes de maquinaria e elétrica pessoas mais sensíveis do que esse cara, por exemplo.”

O assédio não é restrito ao ambiente de trabalho propriamente dito. Para muitas profissionais, a chaga dele é aberta ainda no processo de ingresso no mercado, como aconteceu com Flora Dias. “Estava saindo da faculdade e sofri um caso sério numa festa com alunos da UFF. Eu estava em uma roda de amigos e acabei ficando sozinha com um cara com quem tinha estudado. Ele estava no mercado como [operador de] video assist e eu disse que queria começar a trabalhar. Ele passou a mão na minha bunda e falou que a gente poderia conversar. Na época eu tive uma crise de riso e saí fora. Se fosse hoje, eu dava um soco na cara dele”, lembra ela.

Durante uma viagem de intercâmbio para os EUA na adolescência, Flora Dias participou da produção de um programa de TV escolar. A experiência a fez tomar gosto pelos equipamentos que rodeiam as gravações, e algum tempo depois, quando foi aprovada no curso de Cinema da Universidade Federal Fluminense (UFF), ela queria trabalhar na área de elétrica. A intenção se concretizou nos primeiros semestres da faculdade, mas logo se deu a transição para as equipes de câmera, dentro das quais trilhou desde então a sua trajetória na área.

O departamento de fotografia é composto por três subdepartamentos: o de câmera, o de elétrica e o de maquinaria. Nas faculdades de cinema são raros os casos como o de Flora, em que a preferência inicial seja pela segunda ou pela terceira área. Isso se reflete no mercado cinematográfico, no qual as equipes de elétrica e maquinaria costumam ser formadas quase que exclusivamente por homens que, em boa parte das vezes, não tem ensino superior. Dentro dos sets de filmagem, uma expressão é recorrente para se referir a esses profissionais: Turma da Pesada.

Com experiência de trabalho em sets pela América Latina – todos com equipes de maquinaria exclusivamente masculinas –, a diretora de fotografia uruguaia Barbara Alvarez percebeu esse diferencial quando veio trabalhar no Brasil, onde mora desde 2013. “Me chamou a atenção o nível de escolaridade dessas equipes, bem menor do que na Argentina, no Chile e no Uruguai. Por lá, essa é uma galera que vai ao cinema, se preocupa, gosta do que faz e discute. Porque não é um trabalho só físico”, aponta.

A relação entre as equipes de câmera, elétrica e maquinaria dentro dos sets foi um dos temas de reflexão para Adriana Serafim na monografia defendida neste ano na Universidade de São Paulo (USP), na qual ela comenta o processo da fotografia do filme Preto, curta-metragem dirigido por Elton de Almeida. O texto botou ponto final a uma trajetória que, conforme conta Adriana, foi marcada por diversos obstáculos.

O interesse pela fotografia veio em exercícios realizados durante o curso da USP. Depois que definiu a área como sua prioridade, ela relata que teve dificuldades para se inserir nas equipes universitárias. Uma tentativa de reverter essa situação se deu quando procurou o Senai em busca de uma formação complementar. “Fui atrás do curso de elétrica porque fiquei sabendo que um menino tinha feito o curso lá. A princípio eu pensei: ‘vou fazer o curso, as pessoas vão me tratar como igual e eu vou conseguir trabalho.’ Na verdade isso se revelou uma mentira, porque nenhum deles me chamou pra trabalhar e sei que boa parte deles começou a trabalhar na área. Mesmo meninos que tinham acabado de sair do colegial conseguiram entrar na área de elétrica e eu não consegui nada”, conta à reportagem.

A situação acabou a levando a encontrar outras mulheres do curso que tinham inquietações semelhantes, e com elas passou a trabalhar. Quando foi convidada para realizar a direção de fotografia do filme Preto, Adriana optou por montar uma equipe de fotografia exclusivamente feminina. “Eu achava importante que a gente, como mulheres, se formasse e adquirisse um conhecimento que fosse suficiente para cada uma poder tomar um rumo e fazer o que tinha vontade. [A decisão] Tinha a ver com a formação de nós mesmas, que nos reunimos por causa dessa exclusão [dentro do curso]”, explica.

Acontece que dificuldades técnicas durante a pré-produção tornaram necessárias as contratações de profissionais que cuidassem da parte elétrica, a qual, a princípio, ficaria sob responsabilidade de Adriana. Ela então sugeriu que um eletricista que não tivesse experiência prévia em sets de cinema fosse chamado, algo que as produtoras do filme negaram. “Eu fiquei antecipando que haveria conflito entre caras que já trabalham no cinema com elétrica e as meninas que a gente tinha chamado para a equipe de elétrica. Eu já tinha passado por isso, sabia como era chato. Quando a gente teve essa ideia de chamar um eletricista residencial, foi um pouco para evitar conflitos”, diz.

A previsão de Adriana estava certa, e o que se seguiu foi um caso exemplar no que diz respeito ao entrecruzamento de questões de gênero, classe social e hierarquia dentro dos sets. “Eu estava numa posição em que tinha um certo poder, juntamente com a Laura (Cintra), que era minha codiretora de fotografia. Os caras não eram desrespeitosos com a gente, mas quando estavam em posição de igual para igual com meninas da câmera ou da elétrica, começava a rolar esse tipo de conflito. Era uma situação bastante complicada, porque ao mesmo tempo eu sentia que tinha uma dificuldade em lidar com o fato de eles não estarem recebendo tanto assim por aquele trabalho. Não conseguia falar nem para um nem para outro que eles estavam brigando de uma maneira muito idiota. Não conseguia fazer esse meio de campo entre fazer eles pararem de ser desrespeitosos com as minas e ao mesmo tempo lidar com o fato de os caras estarem fazendo um serviço mal pago.”

No mercado de trabalho a equipe de elétrica e maquinaria por vezes acaba se vendo (e sendo vista) como algo à parte dos outros profissionais que estão realizando os filmes. Quando há um componente extra envolvido, ou seja, a incomum presença de uma mulher no time, a cabeça da chefia chega a dar tilt. “Já fui excluída de uma viagem a trabalho porque o chefe não sabia com quem eu iria dormir no hotel. Na cabeça deles só existia a elétrica e a maquinaria, e nela só tem homens. Hoje eles entenderam que eu posso ficar no quarto com mulheres que fazem outras funções”, conta Rosiani Evangelista, segunda assistente de elétrica que já atuou na série televisiva O Homem da Sua Vida e no longa-metragem O Diabo Mora Aqui.

Natural de Santa Isabel, na região metropolitana de São Paulo, Rosiani se formou em Educação Física e seguiu neste nicho por dez anos, até o momento em que decidiu mudar o rumo profissional. Foi quando entrou em cursos na área de audiovisual no Senac e na área de elétrica no Senai. Sem experiência, teve a primeira chance de trabalhar com audiovisual em junho de 2013, após um anúncio que fez em um grupo no Facebook. Desde então, conseguiu se firmar na área e trabalhar regularmente, não sem alguns percalços.

“Eu tenho que me provar todos os dias. Quando você pega uma equipe nova, principalmente, o comentário existe: ‘nossa, uma mulher na equipe de elétrica.’ E a desconfiança também, porque sempre tem alguém que acha que você não vai dar conta, a verdade é essa. Mas aí no dia a dia o trabalho vai rolando, vai fluindo e acaba dando tudo certo”, relata. Uma de suas estratégias para entrar na área foi realizar as principais certificações e cursos exigidos pelo setor. “Assim eu sei que quando não me chamam é por outro motivo, não por falta de qualificação.”

Nos trabalhos que realizou em publicidade e cinema, Rosiani nunca conheceu outra mulher que atuasse em elétrica e maquinaria. O relato é o mesmo de Geny Pinto, maquinista baiana que atua no setor há mais de dez anos, tendo no currículo dois longas-metragens como chefe de maquinaria (Tropykaos e Guerra do Algodão), além de diversos trabalhos como assistente de maquinaria em curtas e longas-metragens para cinema e em filmes publicitários.

A porta de entrada para a profissão se deu através de um antigo relacionamento. Geny era maratonista, assim como Romenildo Borges, que conciliava o esporte com a função de maquinista. “Nisso a gente começou a namorar e eu pedi para que ele me ensinasse a profissão. Eu gostava de fazer esse tipo de coisa diferente do que normalmente a mulher faz, tinha interesse por esses cargos geralmente tidos como masculinos”, conta.

No início ela realizou trabalhos sem remuneração, principalmente em curtas, mas logo conseguiu seu espaço, com bastante esforço. “Primeiro vem o desdém por eu ser mulher. Quando você começa a mostrar que sabe fazer o serviço, vem aquela coisa da competitividade masculina, de que a mulher não pode ser melhor que o homem. Foi bem difícil. Acredito que muita gente não me dava oportunidade por eu ser mulher”, relata Geny.

Tanto ela quanto Rosiani contam que, apesar de não conhecerem outras mulheres no departamento de elétrica e maquinaria, verificaram nos últimos anos uma maior presença feminina na área de câmera, principalmente na função de assistência de câmera. O relacionamento da “Turma da Pesada” com a direção de fotografia também tem evoluído, na visão de Geny. “Eu acho que a parceria melhorou muito, pelo menos nos trabalhos que faço. A direção de fotografia tem nos respeitado muito, mesmo porque cabe à gente abrir espaço para que vejam que o nosso trabalho não é só manual, não é só brutal.”

Desde 2000, a Associação Brasileira de Cinematografia (ABC) reúne profissionais do audiovisual brasileiro, especialmente quem trabalha na direção de fotografia. Dos 177 sócios que se enquadram nessa função, nove são mulheres, o equivalente a 2% do total. Anualmente, em maio, a Cinemateca Brasileira é tomada pela Semana ABC, evento em que é concedido o Prêmio ABC, que congratula as melhores fotografias em cinema, TV e publicidade e também reconhece categorias de Som, Montagem e Direção de Arte. Não é necessário ser associado da ABC para se inscrever, mas só votam os sócios que estiverem em dia com a associação. Em algumas categorias, a diretoria monta um júri para fazer a escolha final.

O Prêmio ABC 2017 para Melhor Fotografia em Longa-Metragem foi para Adrian Teijido, atual presidente da associação, que concorria por Elis, a cinebiografia da cantora Elis Regina. “Vocês estão achando que foi marmelada isso, né?”, brincou Teijido assim que subiu ao palco, finalizando a cerimônia apresentada por Andréia Horta, protagonista do filme vencedor, que também acumularia os prêmios de Melhor Som e Melhor Direção de Arte.

Além das láureas, a Semana ABC conta com um espaço expositivo onde os patrocinadores do evento, em geral marcas de câmera e equipamentos fotográficos como Arri e Canon, promovem seus produtos. Para um público formado por profissionais da área e estudantes de cinema, há também workshops, masterclasses, palestras e painéis temáticos.

Neste ano, o debate que encerraria o evento, na sexta-feira à noite, estampava o título “Quando o Vento Faz a Curva: Mulheres na Cinematografia”. A diretora de fotografia Heloisa Passos ocupou o centro da mesa, mediando a conversa entre a cineasta Anna Muylaert, a diretora de fotografia Barbara Alvarez, a jornalista Flavia Guerra, a diretora do Curta Kinoforum Beth Sá Freire e Luciana Baseggio, assistente de câmera e idealizadora do Coletivo DAFB – que durante toda a Semana ABC colheu adesões na Cinemateca.

Antes de apresentar as convidadas, Heloisa deu play no curta Pierrette’s Escapades, filmado em 1900 pela francesa Alice Guy Blaché, considerada a primeira diretora de cinema de que se tem notícia, cuja obra só viria a ser reconhecida pelo pioneirismo recentemente. “Eu diria que essa mesa é uma evolução. Depois de 16 anos, a gente foi convidada para realizar a primeira mesa sobre mulheres na cinematografia no Brasil”, continuou Heloisa, sob aplausos, antes de mostrar uma base de dados relativa ao ano de 2016, fornecida pela Ancine, denunciando a disparidade de gênero no setor.

Dois meses antes, conversamos com Heloisa, que já havia recebido o convite para mediar a mesa. “Depois que eu ganhei um prêmio no Festival do Rio, em 2009 (pela fotografia do filme Viajo Porque Preciso, Volto Porque Te Amo), eles me deram parabéns e eu tentei sugerir uma mesa bem específica sobre a fotografia no cinema autoral. Nunca acataram sugestão alguma. Mas acho que faz parte dos processos não acatar, depois rever e acatar. Agora estamos sendo mais observadas!”

A assimetria de gênero dentro da própria ABC logo tomaria conta do debate, a começar pelas dúvidas em torno da concessão da Sigla ABC, honraria apreciada apenas por três fotógrafas: Kátia Coelho, Maritza Caneca e a própria Heloisa Passos. Carlos Pacheco, o Carlão, sócio efetivo da ABC, foi ao pé do palco e, durante quatro minutos, lembrou as condições do regimento, segundo o qual a sigla deverá ser concedida anualmente pela Comissão de Ética, grupo formado por ex-presidentes, além dos membros da diretoria atual.

Anna Muylaert se dirigiu a Barbara Alvarez, com quem trabalhou em Que Horas Ela Volta?, e desdenhou da importância da sigla: “Puxa, Barbara, não vou mais trabalhar com você! Não tem a Sigla da ABC, coitada, gente!” Muitos riram, mas os momentos seguintes foram tensos. Heloisa propôs que se estabelecesse regras de paridade para a composição da Comissão de Ética. Carlão continuava a falar e começavam a aparecer na plateia pedidos de “Mesa!”, “Volta pra mesa!”.

Affonso Beato, um dos diretores brasileiros de maior sucesso internacional (foi responsável pela fotografia de Carne Trêmula, de Pedro Almodóvar, e de A Rainha, de Stephen Frears) e sócio fundador da ABC, interveio, ponderou que a ABC é uma associação jovem e pediu união: “Por favor, não vamos nos dividir, vamos nos ajudar! Isso aqui está aberto, não há sexismo na ABC”, afirmou, antes de elencar mulheres que haviam sido suas assistentes.

Barbara Alvarez trouxe a palavra de volta à mesa e acusou Beato de ter feito uma piada machista em masterclass ministrada no dia anterior, quando o diretor disse: “Eu tenho medo de duas coisas na vida: mulher e subexposição.” Sob palmas calorosas e encarando Beato, Alvarez concluiu: “Pinto não é fotômetro, senhor Beato!” “Acho que você não entendeu a piada”, respondeu Beato, que depois emendou um “perdão se a piada foi mal interpretada.”

A masterclass a que Alvarez se referia havia lotado a sala BNDES durante as três horas e doze minutos em que Beato abordou aspectos técnicos da fotografia, como resolução, sensores de câmera e latitude de cor. De pé e caminhando no mesmo nível das pessoas, Beato respondera didaticamente a dezenas de dúvidas vindas de um auditório onde quase não havia mulheres. No perfil da ABC no Instagram, uma foto da aula revelava Beato em meio a um mar de cabeças masculinas. Uma internauta comentou: “Só homem na foto.” “Chocante…”, voltaria a escrever depois, em resposta a uma amiga que a havia marcado. No dia seguinte, Marcelo Trotta, atual vice-presidente da ABC, respondeu, reconhecendo o disparate da imagem e anunciando a mesa só com mulheres que ocorreria à noite.

A ABC elege os membros de sua diretoria para gestões bienais. Além de Presidente e Vice-Presidente, aponta-se um Diretor Secretário e um Diretor Tesoureiro. Desde sua fundação, incluídos o primeiro presidente, Carlos Ebert, e o atual, Adrian Teijido, a ABC já contou com nove mandatários, todos homens. A atual Comissão de Ética soma a estes nomes os outros três membros da atual diretoria: Marcelo Trotta, Rodrigo Monte e Marcelo Corpanni. Não há mulheres entre os que decidem quem vai ganhar a sigla. Apenas duas mulheres ocuparam cargos em diretorias: Tide Borges, por duas vezes Diretora Secretária, e Maritza Caneca, Diretora Tesoureira também em duas gestões diferentes.

Uma semana após a mesa, conversamos com o presidente da ABC Adrian Teijido. “Acho que houve uma certa… não sei se posso chamar de hostilidade, mas houve uma coisa reprimida, uma raiva, quase como se de repente os homens fossem culpados por aquela situação. Talvez [sejamos] de alguma forma, não vou dizer que sejamos os culpados, mas talvez possamos contribuir de outro jeito, de uma forma um pouco mais acentuada. É um tema delicado com o qual estamos todos aprendendo a lidar”, refletiu.

“Verdade seja dita, um dos problemas da ABC é a falta de envolvimento das pessoas, e aí nem estou me referindo a gênero nem nada, é uma coisa geral. [Ser da diretoria] é meio como se fosse síndico de prédio, é um trabalho árduo e muitas vezes as pessoas não estão a fim de fazer. Então acho que não cabe cobrar a ABC de uma atitude porque a ABC não é uma terceira pessoa, a ABC somos nós. E o coletivo inteiro [DAFB] poderia ser sócio se elas quisessem. E a partir daí elas poderiam se movimentar dentro da ABC. Eu daria apoio total.”

Tide Borges, uma das duas mulheres que já fizeram parte da diretoria, concorda com a queixa de Teijido. “O trabalho dentro da associação é voluntário, a gente gasta muito o nosso tempo fazendo isso. Então falta um pouco atravessar a linha, ir para esse campo de batalha. Eu sinto falta de ter mais mulheres comigo na associação. Acho que é um espaço que está aberto, mas precisa ser conquistado. Elas precisam entrar e ocupá-lo”, opina Tide, que também isenta a ABC: “Sou sócia-fundadora, assinei a ata da ABC, nunca encontrei uma oposição à minha participação dentro da associação por eu ser mulher. É claro que, assim, o machismo está em todos os tecidos da sociedade, inclusive em mim, em como eu educo o meu filho, e acho que todo mundo quer mudar isso: eu, você, certas pessoas.”

Questionamos se o estatuto da ABC e as regras de composição da Comissão de Ética, por exemplo, não perpetuam desigualdades históricas, visto que nunca a associação foi presidida por uma mulher. “Na verdade, acho que existem dois campos de atuação para os movimentos feministas atualmente. Um é dentro dos coletivos, e eu participo não muito ativamente de alguns, mas participo. É um lugar que é importante pra gente se fortalecer, pra gente dividir experiência, buscar apoio, entre outras coisas. Mas o canto onde essa inserção deve ser feita é nas instituições. Tem que mudar as regras? Então vamos propor isso, é uma associação democrática, a gente pode mudar o estatuto”, respondeu Tide, que considerou a mesa hostil.

“Os tempos atuais são tempos de opostos, estamos vivendo momentos de muito ódio, brigas, polarizações, mas acho que a mesa teve atitude desrespeitosa com o Affonso Beato. Não precisa ser assim, não precisa mesmo. Sou mulher, posso falar isso”, desabafa. “Eu acho que discursos, escrever na internet, no Facebook, isso não é fazer! Tem que ocupar, elas têm que entrar e ficar aqui junto comigo, eu estou esperando. Cadê as mulheres lá dentro? Por que elas ficam do lado de fora?”

O coletivo DAFB publicou um texto em sua página do Facebook criticando o número de intervenções, que teriam tomado o tempo de exposição da mesa. No post, pode ser lida na íntegra a fala que Luciana Baseggio tinha preparado e não conseguiu completar durante a mesa.

A diretora de fotografia Flora Dias é uma das que crê faltar muita autorreflexão para a ABC, que vê como uma associação que “se retroalimenta, tipo uma irmandade, não se abrindo pra fora”. “Estou cada vez menos interessada por esses espaços, inclusive pela desconstrução desses espaços, pois não acredito nisso. Acho que o dever de casa de todo mundo é criar formas de legitimação dos novos espaços. Eu não quero nem saber como funciona o sistema de prêmios, por exemplo, porque, na real, quero que ele seja cada vez menos importante.”

Para Flora, espaços como o DAFB são mais plurais também por se abrirem a outros tipos de cinema, como o cinema autoral, produções independentes e cinema ativista. “A ABC não me representa, em primeiro lugar, porque é muito elitista. É gente de um círculo muito pequeno, lutando por um tipo de cinema extremamente elitizado, um modo de produção extremamente elitizado, ultraconservador, esteticamente conservador. Acho que tem mulheres que querem ocupar esses espaços, incluindo mulheres do DAFB, e acho que estão certas. Se o desejo delas é esse, se a luta é quebrar barreiras nesses espaços, vou comemorar a vitória de uma mulher, mas jamais vou me iludir que isso vai ser de fato uma desconstrução desses espaços.”

“A ABC não impede, mas também não fomenta a entrada de mulheres. É uma associação que não se mostrou especialmente sensível a essa questão da sub-representação”, avalia a pesquisadora Nina Tedesco. “É uma instituição bem mais aberta do que a ASC (The American Society of Cinematographers, associação americana do setor), mas sem poder algum dentro do cinema brasileiro. Talvez a ABC queira construir isso, mas, veja, considerando que as mulheres já não trabalham nas produções que pagam mais, e historicamente recebem menos pela mesma função, por que elas pagarão algumas centenas de reais [a ABC cobra uma anuidade que pode ir de R$ 220 a R$ 660, a depender do tempo de profissão] se associando a algo que não irá trazer muita vantagem?”

Basta olhar para o mercado cinematográfico mais conhecido do mundo para verificar que o caso brasileiro não é uma exceção no que se refere à acentuada sub-representação de mulheres nas equipes de fotografia. Fundada em 1919 nos EUA, a ASC só aceitou o ingresso do primeiro membro feminino, a britânica Brianne Murphy (1933-2003), em 1980 – e só viria a adicionar outra mulher a seus quadros 15 anos depois. No mesmo ano em que entrou para a associação, Brianne também se tornou a primeira mulher a dirigir a fotografia de um filme de um grande estúdio americano: a comédia Fatso, dirigida por Anne Bancroft e distribuída pela Fox.

O pioneirismo de Brianne Murphy se estendeu também aos avanços tecnológicos. Em 1982 ela recebeu em conjunto com Donald Schisler um prêmio da Academia de Ciências e Artes Cinematográficas concedido em homenagem à realização científica e de engenharia. O troféu foi outorgado em função da criação, design e fabricação do MISI Camera Insert Car and Process Trailer, um veículo com equipamentos de segurança para proteger técnicos de cinema durante gravações de carros em movimento. A categoria de Melhor Fotografia do Oscar, contudo, é a única em que jamais houve a indicação de uma mulher na história da premiação, que chegou à sua 89ª edição neste ano.

Nas premiações brasileiras, o cenário não é tão diferente. Nas 15 edições do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, honraria que tenta emular a fórmula da Academia americana, só uma vez houve uma mulher indicada a Melhor Fotografia. Nas 17 edições do Prêmio ABC, também aconteceu uma única indicação feminina para o troféu principal, o de Melhor Direção de Fotografia em Longa-Metragem. Em ambos os casos, a finalista foi a uruguaia Barbara Alvarez pelo trabalho em Que Horas Ela Volta?, filme dirigido por Anna Muylaert que dominou o debate público na época de seu lançamento e abocanhou uma série de outras indicações e prêmios ao longo de sua trajetória.

O reconhecimento dos próprios pares é difícil até mesmo para quem desbravou o mercado de forma pioneira. Kátia Coelho se iniciou na profissão nos anos 1980, como assistente de Affonso Beato no filme A Lei da Paixão, de Bruno Barreto. Para os registros históricos, ela se tornou a primeira mulher a dirigir a fotografia de um longa-metragem de ficção [1] em 1990, com Real Desejo, no qual é creditada na função ao lado de José Roberto Eliezer (Zé Bob), Augusto Sevá (também diretor do filme), Aloyzio Raulino e Dudu Poiano. Kátia, entretanto, jamais cita este como seu primeiro trabalho na cabeça de equipe. Ela era assistente de câmera e conta que, por causa de uma briga entre Sevá e Zé Bob no meio das filmagens, o primeiro lhe pediu para assumir a função. À reportagem, Kátia disse ter filmado durante “uma semana, no máximo dez dias” tentando emular a fotografia do colega, e pensa que foi por isso que Sevá a creditou como fotógrafa neste filme – o qual, ela confessa, jamais assistiu.

Foi somente dez anos depois, em 2000, que Kátia assinou o seu primeiro trabalho solo e com total controle pela fotografia de um longa-metragem de ficção. A obra era Tônica Dominante, com direção de Lina Chamie. Por ele, conquistou o segundo lugar do prêmio Kodak Vision Award – Women In Film. Constam no currículo de Kátia até aqui outros sete longas de ficção como diretora de fotografia e prêmios como o de Melhor Fotografia no Festival de Cinema Hispano Brasileiro por A Via Láctea e Melhor Fotografia no Festival de Cinema de Gramado por Corpos Celestes.

“Todos os longas que fiz ganharam prêmios importantes, mas eu nunca fui indicada na ABC. Por quê? Será que há machismo na ABC? Existe pontualmente um machismo em algumas pessoas. Será que é proposital? Eu acho que não. Mas como você vota no Oscar ou na ABC é o critério do mundo”, diz. Para ela, essa invisibilidade tem a ver com o fato de seus filmes serem autorais e independentes, com circuito reduzido. Se não são vistos, não ganham votos.

O problema é que a maioria dos projetos tocados por mulheres ou com presença marcante delas nas equipes são justamente produções de baixo orçamento, forçando, involuntariamente, essa invisibilidade. “Tem algumas funções no cinema que o patriarcado aceita mais, como a direção de arte, porque é ‘decoração’, mas olha os orçamentos desses filmes. Quando é algo grande, com construção, chamam homens. A Anna Muylaert fala muito isso: as mulheres dirigindo no Brasil estão nos filmes de baixo orçamento”, aponta Vera Egito.

O boletim “Perfil do Cinema Brasileiro (1995 – 2016)”, realizado pelo Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa (Gemaa) da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj), analisou os dez filmes com maior bilheteria de cada ano deste período. Com relação à direção das 219 obras em questão, 85% foram assinadas por homens brancos, 13% por mulheres brancas, 2% por homens negros e 0% por mulheres negras. Já sobre a direção de fotografia, falta uma base de dados mais completa sobre o perfil orçamentário e de gênero/raça das produções, até mesmo porque, excetuando-se os estudos de Nina Tedesco, a função geralmente não aparece nas estatísticas, sendo preterida pela direção, roteiro, atuação, produção, etc. A Agência Nacional do Cinema (Ancine), por exemplo, só divulgou dados sobre fotografia em seu estudo deste ano, mas ainda deixou lacunas informativas importantes por não revelar a divisão por gênero nesta área dentro do grupo de filmes lançados comercialmente nos cinemas.

A diretora de fotografia Heloisa Passos, que no último dia 28 de junho foi convidada a integrar a Academia de Ciências e Artes Cinematográficas, entidade que concede os prêmios Oscar, recorda que teve dificuldades para fazer a transição entre assistência de câmera e direção de fotografia. “Nenhum fotógrafo para quem eu trabalhei como assistente me indicou [para o cargo de direção de fotografia], nunca, até hoje. Eu nunca fiz um trabalho no qual o fotógrafo ao qual eu assisti me indicou. Foram sempre trabalhos e relações que eu fui construindo durante a minha trajetória. Mas isso me chamou a atenção depois de alguns anos só. E agora vai fazer 20 anos que sou diretora de fotografia”, conta.

Durante esta longa carreira na função, algo que lhe chamou atenção foram justamente as diferenças no perfil das produções em que essas profissionais atuam. “O custo do departamento de fotografia é de 20%, às vezes de 30% do orçamento total de um filme. Os produtores ficam inseguros de ter uma mulher comandando um setor desse tamanho. Se você pegar a lista dos filmes que têm orçamento acima de R$ 5 milhões, R$ 6 milhões, você não vai encontrar algum com fotógrafa mulher. E aí me pergunto: por quê? As mulheres não querem fotografar filmes comerciais? Só querem fazer filmes autorais? Claro que não. É porque não há espaço pra gente nesse lugar de orçamento grande”, opina Heloisa, que já recebeu por duas vezes o prêmio de Melhor Fotografia em Longa-Metragem no Festival do Rio, em 2009 (por Viajo Porque Preciso, Volto Porque Te Amo) e 2016 (por Mulher do Pai).

Entre os 12 filmes nacionais que obtiveram pelo menos 500 mil espectadores no ano passado, apenas um deles teve uma mulher na direção de fotografia: Carina Sanginitto, em Shaolin do Sertão. O filme de Halder Gomes contou com um orçamento de R$ 4 milhões e o aporte da Globo Filmes na produção, muito por conta do sucesso de público do trabalho anterior de Halder, Cine Holliúdy. Na trajetória de Carina, ela se recorda de dificuldades no trato com profissionais de sua equipe quando chegou à posição de chefia.

“O primeiro longa que eu fiz (Beyond the Ring, com direção do marido Gerson Sanginitto) foi rodado parte no Brasil e parte nos EUA. Eu lembro que o meu gaffer (chefe da área elétrica) americano estava sempre duvidando das minhas escolhas. Era um senhor, estava sempre duvidando. E teve uma hora em que eu falei: ‘eu estou fazendo assim porque é a minha opção e pronto!’ Tive que chegar a esse ponto. Mas isso acontece nos dois países, existe sempre uma dúvida. Depois que você faz o primeiro, faz o segundo, você começa a repetir a equipe e isso vai se construindo, aí não existe mais essa dúvida em relação ao seu trabalho”, diz Carina.

Em sua pesquisa sobre o tema e na experiência como diretora de fotografia, Nina Tedesco se deparou com vários casos de mulheres profissionais de cinema que, por conta dessa desconfiança, sentiam a necessidade de entrar no set sabendo exatamente o que iriam fazer. “Acho inclusive que isso empobrece o set, porque o cinema tem que ser planejado, mas também deve estar aberto para o imprevisto. Uma mulher num cargo que geralmente é ocupado por homens não pode se dar ao luxo de estar aberta para o imprevisto, porque vem alguém, teoricamente em uma escala hierárquica inferior, dizer como você deveria fazer. Já aconteceu de ter assistentes que, quando eu parava para pensar alguma outra possibilidade de fazer, já iam movimentando a câmera, já iam movimentando o refletor, tentando me ensinar. E eu acho muito pouco provável que fizessem isso com fotógrafos homens”, relata.

19º filme com mais espectadores no ano passado, Desculpe o Transtorno contou com um orçamento de R$ 6,5 milhões – acima do número citado por Heloisa Passos – e teve a direção de fotografia dividida por Joel “Junior” de Queiroz e Martina Rupp. Este foi o primeiro longa-metragem em que Martina ocupou cargo de chefia. Antes das filmagens, em 2014, ela havia trilhado uma trajetória de 15 anos como assistente de câmera.

“Depois que comecei a pensar sobre isso, até fiquei chateada, pois vi que alguns colegas meus subiram mais rápido do que eu, e pensava: ‘pô, mas trabalhei muito mais tempo, eu sei que eu sou muito mais profissional do que essa pessoa. Por que isso está acontecendo?’ Mas temos que tomar cuidado com o discurso, temos que ver também a nossa postura. É difícil conseguir explicar isso…mas quando alguém pergunta ‘ah, você é segundo assistente’ ou ‘ah, você é foquista?’, vem muito cara não preparado que chega e topa fazer um trampo mais difícil, enquanto que as mulheres falam ‘ah não, estou começando’. Então acho que a forma de a gente se posicionar é diferente, e aí isso faz diferença, porque o outro se sente muito mais seguro com alguém que está seguro da sua posição”, pondera.

Para quem está entrando no mercado hoje em dia, a situação não é necessariamente melhor, nem mesmo quando o currículo traz um grande feito. Esse é o caso da mineira Fernanda de Sena, vencedora do Prêmio Helena Ignez (para mulheres em qualquer função criativa no cinema) na última Mostra de Tiradentes por seu trabalho em Baronesa, filme de Juliana Antunes que foi o ganhador da 20ª edição do festival.

“Faz pouco tempo que me formei, e tem sido difícil ressignificar a minha relação com o cinema, porque encontrei um mercado ruim. O próprio Baronesa foi um filme de orçamento muito baixo. A gente trabalhava muito, dividia marmita em set, a pressão era muito alta. Eu recebi o salário de estagiária para trabalhar, mas a responsabilidade era grande. O filme mudou todas as minhas estruturas. E eu não posso viver desse jeito, sabe, fazendo filme desse jeito que é a condição do trabalhador de cinema, principalmente em MG. Eu tenho que ressignificar essa minha relação porque eu não quero parar de filmar, mas eu também não quero morrer filmando”, diz.

Natural de Contagem (MG), Fernanda recorda do primeiro momento marcante da sua relação com a Sétima Arte. “Na minha adolescência que eu fui descobrir o cinema porque vi um filme em que senti muita empatia pela personagem. Foi uma coisa de sentir que o cinema era importante de alguma forma.” O filme exibido na televisão naquele dia era Carrie, a Estranha. No mesmo período da vida, ela fez um curso técnico no Senai e conseguiu o primeiro emprego, realizando serviços gerais em uma fábrica de roupas. A decisão por tentar ingressar no curso de cinema da UNA só viria anos mais tarde, influenciada pelo apreço pela fotografia still.

A primeira experiência profissional de Fernanda na área foi na filmagem de videoaulas de Direito, seguida por um período como estagiária do laboratório de cinema da UNA. No final da faculdade, ela foi convidada para trabalhar em Baronesa, até hoje a sua única vez como cabeça de equipe em um filme não universitário. Sua trajetória no cinema até aqui inclui assistências em curtas-metragens independentes e em um longa-metragem comercial (no qual foi terceira assistente de câmera). Contudo, sua atividade principal no que se refere ao sustento financeiro é outra – a filmagem de conteúdos audiovisuais como casamentos, que não lhe trazem grande satisfação.

“Casamento é uma coisa muito chata de fazer porque quando filmo eu internalizo muito as coisas, tenho uma imersão muito forte, e isso é muito difícil. É difícil para mim filmar casamento porque é um ambiente que eu não gosto, mas é meu ganha pão mesmo. Eu também tenho um trabalho de edição, às vezes filmo recitais de música, que são mais agradáveis. Mas o que eu estou tentando agora é achar um viés para ter uma segurança de trabalho, de vida, que não seja torturante, igual a alguns vídeos institucionais”, conta.

O “viés” referido por Fernanda não abarca prioritariamente os filmes. Ela diz que hoje em dia não espera nada “nem do cinema, nem do mercado”. “Essas minhas inquietações até são meio confusas. Minha relação com o cinema é uma coisa muito forte. Eu fico o tempo todo reconstruindo isso, sabe, porque ao mesmo tempo que tem essa coisa frustrante, tem essas coisas fortes, igual foi a repercussão do Baronesa em Tiradentes, a premiação, e, principalmente, a experiência com o filme, de estar em set, de construção de cinema. Minha conexão com a Juliana (Antunes) e com as meninas foi muito forte para a gente tentar ‘desembolar’ as imagens. Elas são mulheres incríveis. Esse filme foi a experiência da minha vida”, afirma.

Os sentimentos profundamente contraditórios que Fernanda, com apenas 25 anos, tem com relação ao cinema surgiram na resposta taxativa que ela deu para a reportagem quando questionada se a conquista do Troféu Helena Ignez, recebido cerca de dois meses antes daquela conversa, poderia mudar algo para ela em termos de oportunidades profissionais: “não.” “Eu não consigo ser terceira assistente de câmera nem no cinema independente, quanto mais no industrial. As equipes são super fechadas. Gostaria muito de trabalhar em equipes de grandes fotógrafos e grandes fotógrafas e aprender, mas isso não acontece. É difícil. Eu não tenho tempo de ficar tentando entrar em equipe de fotografia de filme. É mais do que você ser um trabalhador. Há várias coisas envolvidas, você tem que entrar em vários círculos de amizade, e eu não sei se eu quero ser uma máquina disso. Porque para trabalhar num filme você vira uma máquina, trabalha pra c… para a ideia de um diretor. Não sei se é isso que eu quero não. É muito cedo para falar. Mas eu não quero deixar o cinema.”

“A fotografia é muito ambivalente nessa relação entre técnica e criação artística. Nenhum diretor de fotografia vai se posicionar como técnico pura e simplesmente. Ao mesmo tempo, quando a gente começa a problematizar esse tipo de coisa ligado a gênero e raça, muitas pessoas se escondem atrás da técnica, como se a técnica fosse descolada da sociedade que a produziu. Acho que o fato de a função exigir atualização tecnológica e ter essa parte física faz com que facilmente essa questão da técnica passe para um primeiro plano nos momentos em que, ao invés de legitimação, vira uma questão de contestação do poder estabelecido”, aponta Nina Tedesco.

No momento em que passou a atuar como professora da UFF, ela releu uma série de manuais canônicos da área de fotografia e encontrou nos materiais trechos reveladores de uma percepção de gênero sexista e propagadora de um padrão específico de beleza projetado para a mulher. “Quando li vários deles juntos eu percebi que não poderia indicar aqueles livros aos meus alunos sem fazer uma crítica, que não poderia ensinar as próprias técnicas que eu tinha aprendido, e que muitas vezes tinha usado, sem fazer uma crítica dessas técnicas”, conta a pesquisadora.

Uma dessas obras é 50 Anos – Luz, Câmera e Ação (1999), conceituado livro do fotógrafo Edgar Moura, presença ubíqua em bibliografias de cursos universitários de cinema e outros espaços de formação destinados à fotografia cinematográfica. Nele, consta o seguinte trecho: “Se essa luz tocar a bochecha da atriz, vinda assim, por trás e frisante, estará na sua pior direção e revelará volumes e relevos até então insuspeitados. Qualquer imperfeição na pele aparecerá como um caso para o dermatologista… Em muitos mais casos do que se pensa, é preciso sacrificar a força necessária ao contraluz em favor da beleza, indispensável à atriz.”

A diretora de fotografia Carina Sanginitto assume que já fez opções nesse sentido. “Quando vou iluminar uma mulher geralmente direciono para a beleza, enquanto o homem eu já deixo o contraste mais alto”, conta. “Quando filmei Cine Holliúdy 2: A Chibata Sideral, havia momentos que não tinham a ver com beleza, então é claro que é a história que determina isso. Seria complicado trabalhar com uma atriz que quer estar linda o tempo todo… mas sim, existe sempre uma tendência a melhorar a beleza da mulher”, completa.

No caso de Flora Dias, a reflexão sobre a influência da fotografia nos modos de representação de personagens apareceu na prática. “A primeira vez que pensei sobre qual é a diferença que faço no set sendo uma mulher operando câmera foi quando estava trabalhando em uma série de ‘comédia’ do Multishow. O diretor de fotografia pediu para eu fazer um plano ‘engraçado’ do peito de uma mulher. Quando eu enquadrei e olhei pelo visor, na hora larguei a câmera e pensei: ‘está errado, isso está muito errado’”, conta.

O diretor de fotografia John Alton, vencedor do Oscar de Melhor Fotografia por Sinfonia de Paris, escreveu o manual Painting With Light (1949), um dos primeiros materiais didáticos sobre o assunto. Quando ensina a iluminar um rosto masculino, Alton de fato vai na contramão do padrão de luz voltado às mulheres: “As marcas no rosto de um homem são como as divisas de um soldado, são conquistadas. Elas significam caráter; portanto, nós não devemos tentar eliminá-las…”

Compilados e analisados na tese de doutorado de Tedesco, estes conteúdos representam um desafio para o ensino de cinema hoje: “Não é possível reproduzir uma série de coisas que foram reproduzidas quando nós, professores e professoras, fomos estudantes”, diz Nina. Láecio Ricardo, coordenador do curso de cinema da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), corrobora: “Vale a gente até tripudiar um pouco, porque é uma escrita obsoleta. Não estou condenando os autores, mas provavelmente são pessoas que viveram outro momento de inflexão desses debates sobre gênero e empoderamento, talvez não tenham tido nenhuma consciência clara de que o que escreveram é ofensivo e reproduz desigualdade. O papel do professor é desconstruir, revelar as falhas e tentar aproveitar a bibliografia naquilo que for pertinente para o aprendizado de todos.”

Outra dificuldade é a baixa representatividade feminina na autoria dos materiais teóricos e mesmo dos filmes mostrados em sala de aula, quase sempre dirigidos e fotografados por homens. “É necessária a criação de um quadro mais amplo de referências. Trata-se de insistir nos programas das disciplinas para trazer exemplos de mulheres agindo, em diversas funções, como uma possibilidade. É um trabalho individual, de cada professora, porque a gente também não aprendeu dessa maneira”, aponta Tatiana Carvalho Costa, professora do curso de Cinema do Centro Universitário UNA, de Belo Horizonte. “Quando todas as referências de fotógrafos são masculinas, você começa a se questionar: ‘se nenhuma mulher chegou lá, como eu vou chegar?’”, opina a assistente de câmera e diretora de fotografia Luciana Baseggio.

Para Carla Maia, coordenadora na UNA, muitas mulheres foram apagadas da história do cinema na literatura que se produziu: “Quando a gente fala sobre Primeiro Cinema, não mencionamos várias mulheres que faziam de tudo. No Brasil, por exemplo, a gente teve a Carmen Santos, que era uma atriz que virou diretora, que realizava os filmes, atuava em várias funções.”

Laécio conta que, ao dar uma aula sobre a história do documentário clássico no Brasil, foi inquirido por estudantes que sentiam a ausência de mulheres na bibliografia. “Estávamos estudando o documentário brasileiro na década de 50. Praticamente não há documentaristas mulheres nessa década ou mesmo pesquisadoras que escreveram algo sobre o assunto na época. Obviamente é ilustrativo de um processo de exclusão”, revela.

Em suas aulas na UFF, Nina Tedesco inverte o padrão vigente e quase não exibe filmes realizados por homens. “É uma posição política, explico para eles o porquê. Hitchcock, Rossellini, Godard, Glauber, todos esses serão vistos naturalmente nos espaços de cinema que eles frequentarão, a vida vai fazer com que eles vejam esses filmes”, justifica a professora.

Ana Galizia, estudante da UFF e diretora de fotografia, foi aluna e monitora nas classes de Nina. Ela testemunha a importância do gesto àqueles que estão começando: “Sempre espero ansiosamente pelos créditos de um filme e fico feliz quando fotógrafa e equipe são, em sua maioria, mulheres. Nesse sentido, foi importante pra mim descobrir filmes como os da Claire Denis e da Lucrecia Martel – que, ao meu ver, tem uma construção visual incrível – e ver que são mulheres responsáveis por isso; a Agnès Godard e a Barbara Alvarez são fotógrafas que admiro muito.”

Fruto da ECA-USP, Kátia Coelho ensinou na mesma escola durante sete anos, nos anos 2000. Em determinado ano, dos 15 alunos da especialização em cinematografia, 12 foram mulheres – e essa mão de obra era levada a estagiar nos projetos que ela fazia fora da escola. “Eu tinha um pouco de obrigação de trabalhar com os alunos. Assim como o Chico Botelho abriu portas para mim, eu tinha certeza que queria fazer isso com eles. Eu revezava os alunos, porque escolher seria feio. Mas todas as meninas eram foda”, recorda ela, que ensinou para nomes como Taís Nardi, que segue na profissão, Thaís Fujinaga e Vera Egito, que migraram para a direção.

Vera afirma que ter tido uma mulher em papel de destaque na sua própria faculdade teve papel importante para sua carreira. Ela lembra do exemplo de representatividade da eleição do ex-presidente americano Barack Obama e o impacto que ela teve sobre a causa do negro nos Estados Unidos. “Representatividade é isso, é mudar a autoestima, especialmente, da geração mais jovem. A Kátia foi muito importante, sim. Foi ela quem me ensinou a me comportar no set, por exemplo.”

A universidade ainda tem importância neste cenário por funcionar como incubadora de projetos futuros e fomentar parcerias que extravasarão para o campo profissional. O processo envolve a montagem de equipes para filmar os curtas-metragens, a seleção de TCCs a serem filmados e a representatividade feminina nas bancas de pitching (quando se escolhem os roteiros que serão de fato realizados) e no próprio corpo docente. Para Adriana Serafim, que também estudou na ECA-USP, os professores precisam estar mais atentos a essas etapas. “Eles não se importavam, não colocavam esses temas mais atuais em sala de aula. Nunca falavam de baixa representatividade na direção de fotografia, nunca foi uma questão para eles”, afirma. A reportagem tentou contato por e-mail e telefone com a coordenadoria do curso de Audiovisual da USP por diversas vezes, mas não obteve retorno.

Luciana Baseggio, formada em Cinema pela Unisinos, em São Leopoldo (RS), atribui as dificuldades na formação de equipes durante a faculdade mais aos próprios colegas do que aos professores: “Foi um choque ver que inclusive amigos meus não me chamavam pra fotografar os filmes, não achavam que eu era capaz”, lembra. Tatiana Carvalho Costa, professora da UNA, concorda, mas pensa que o professor tem seu papel nesse cenário: “Dinâmicas machistas na formação dos grupos e na feitura dos filmes que eles precisam realizar durante a graduação podem interferir na autoestima das meninas, que não conseguem se colocar. Se a gente não prestar atenção, isso passa batido e grandes talentos se perdem”, avalia ela, que é apontada pela diretora de fotografia Fernanda de Sena como um de seus exemplos de motivação durante o curso.

Na FAAP, o coordenador do curso de Cinema, Humberto Neiva, acha que o ideal é que as equipes sejam mistas e indiquem equilíbrio. “Quando vem uma equipe só de mulher ou só de homem, eu sempre falo: coloque assistentes do sexo oposto”, diz Neiva, que vê o número de alunas crescer exponencialmente e acredita que isso se reproduzirá no mercado cinematográfico. “Dos últimos quatro curtas-metragens a que tive acesso, três foram dirigidos por mulheres, um deles uma animação… minha perspectiva é das melhores possíveis”, afirma.

Laécio, da UFPE, reafirma que o cenário está mudando. “Seria uma ingenuidade minha achar que essa luta está próxima de ser concluída e chegar ao patamar de equilíbrio, mas a composição da universidade está mais heterogênea, com a redistribuição e o reequilíbrio em torno de gênero e perfil de classe social”, conclui, atribuindo as mudanças à política de ensino superior adotada no governo Lula e “em certa medida continuada pelo governo Dilma”. “A ampliação dos cursos, do investimento e das políticas afirmativas fez chegar à universidade essas pessoas com desejo de se afirmar, de não querer voltar para um lugar dominado, silenciado, periférico”, declara.

.

Para além do “olhar feminino”

A sub-representação das mulheres na direção de fotografia em cinema no Brasil é agravada pela irregularidade na presença delas nesta posição. Dados levantados pela professora Nina Tedesco e apresentados no artigo Mulheres atrás das câmeras: a presença feminina na direção de fotografia de longas-metragens, publicado em dezembro de 2016 na Significação – Revista de Cultura Audiovisual, da ECA-USP, mostram que os números de 1995 para cá, que marcam a Retomada do cinema brasileiro, são incapazes de demonstrar estabilidade percentual da participação feminina. Em 2012, elas fotografaram 12,5% dos longas-metragens de ficção nacionais lançados. Em 2013, foram 5,1%. Em 2016, 8,1%. Segundo o texto, pode-se falar que há, sim, um processo de crescimento, mas “lentíssimo e muito irregular”.

Apesar da inconstância, essa tendência é turbinada agora por um forte movimento de politização – e talvez a famigerada publicação da O2 tenha, afinal, algum mérito. “Isso já ocorreu nos Estados Unidos nos anos 1980 e só vem surgir agora no Brasil. Acho que aquele post absurdo encontrou as ideias do feminismo muito presentes nas mulheres do audiovisual como um todo. Já havia um incômodo de várias mulheres, uma vontade de fazer algo, mas nada de ações efetivas”, diz Nina.

Na visão da cineasta e diretora de fotografia Alice Andrade Drummond (Sem Você a Vida é uma Aventura), essas ações vão desde a briga para a abertura em espaços já consolidados à exigência de equilíbrio nas decisões de para onde vai o dinheiro público destinado à produção audiovisual. “Eu acho que [a mudança] precisa vir do roteiro, de personagens femininas e de filmes dirigidos por mulheres. Acho que elas precisam contar as histórias delas, da forma como elas veem o mundo. Quando os editais fizerem questão de paridade de gênero, realmente vamos ver uma melhora em relação a isso; acho que a questão está muito na produção e direção mesmo. Enquanto espaços não forem abertos por homens, pelos editais, pelas curadorias, pelas produtoras que só chamam fotógrafos homens, e enquanto a gente não conseguir cavar mais o nosso espaço, as pessoas vão continuar sem entender que a nossa imagem tem coisas que a dos caras não tem.”

Foi justamente em busca desse diferencial que a diretora Helena Solberg, ainda nos anos 1970, liderou uma iniciativa para compor uma equipe inteiramente de mulheres. Helena começou a filmar nos anos 1960, em meio a uma turma de amigos como Paulo César Saraceni (1933-2012) e Glauber Rocha (1939-1981), que fundaram o Cinema Novo. Desde aquela época, ela já abordava questões femininas em seu trabalho, como visto em seu primeiro curta-metragem, A Entrevista (1966) – construído a partir do choque entre expectativa e realidade das mulheres da época com o casamento.

Quando se mudou para os Estados Unidos, em 1970, essa politização se acirrou ainda mais em seu cinema documental e teve ápice na trilogia de filmes feitos a partir do Women’s Film Project, iniciativa tocada por ela com o objetivo de retratar a situação da mulher naquele momento. Após o primeiro filme, The Emerging Woman (1974), o projeto ganhou ares internacionais e viajou pela América Latina, resultando nas seguintes obras: A Dupla Jornada (1975) e Simplesmente Jenny (1977).

Um dos diferenciais do trabalho foi apresentar essa realidade sob pontos de vista inteiramente femininos. Propositalmente, Helena delegou todas as funções da equipe a mulheres. A única para a qual não encontrou nenhuma delas foi justamente a de direção de fotografia, e assim escalou Affonso Beato para o posto.

“Para fazer A Dupla Jornada, entrei em muitas fábricas que usavam mão de obra feminina. Foi supercerto ter uma equipe só de mulheres. Affonso sempre foi da maior discrição. Mas aqui (no Brasil) as equipes são mistas”, afirma a diretora, que acaba de discutir o aborto no documentário Meu Corpo, Minhas Regras.

Apesar de ter escolhido Nonato Estrela como fotógrafo neste trabalho mais recente, ela ressalta a importância de ter tido Silvia Ganjame como assistente dele. “Eu ia tentar filmar um parto. Era um momento superíntimo, achei melhor ter um grupo só de mulheres. Acho que tem situações em que você tem que julgar como a mulher vai se sentir com o olhar do homem sobre ela”, diz a veterana.

O que busca a atual onda feminista vivida no audiovisual, no entanto, é ir além de produções que tenham temática relacionada a mulheres. Essa é uma forma de quebrar noções pré-concebidas que opõem um suposto olhar masculino a um feminino. “Se [um filme] é mais ou menos sensível não tem nada a ver com gênero”, avalia a diretora de fotografia Barbara Alvarez.

Isso não quer dizer que não haja distinções entre a atuação de um homem e de uma mulher, como afirma Flora Dias. “No início, minha forma de me afirmar mulher em direção de fotografia era dizendo que não tinha diferença, que eu podia fazer o que um homem estava fazendo. Hoje em dia eu já falo que faço diferente. Eu não sou homem, eu sou uma mulher. E eu sou esta mulher. Porque depois teve uma onda de muita gente que começou a procurar mulher para fotografar porque queria um ponto de vista feminino. E eu sempre respondia: ‘mas o que é feminino pra você? Você nem me conhece, sabe? Você sabe que cada mulher tem uma visão de feminino?’”, pondera.

Flora trabalhou em Califórnia, de Marina Person, que montou um time majoritariamente feminino para este que foi seu primeiro longa-metragem. Segundo Marina, a inclusão de mulheres por trás das câmeras foi algo natural. “Todas as cabeças de equipe, com exceção do montador, eram de mulheres. Não foi uma decisão consciente. Isso aconteceu antes de todo esse papo da importância de fazer ações afirmativas dentro da escolha das equipes. Em geral tem muita mulher na produção, na continuidade, no figurino, na maquiagem. Quando vai para a direção, esse número cai brutalmente. Pra mim, isso não faz sentido. Então passei a prestar mais atenção nisso [depois de fazer Califórnia], porque a briga agora é para que haja um número igualitário entre homens e mulheres.”

O processo foi semelhante ao vivido pela diretora Vera Egito também em seu primeiro longa, Amores Urbanos, que teve Camila Cornelsen como diretora de fotografia. “Fui chamando pessoas por quem tinha admiração e que, por acaso, eram mulheres. Acho que, naturalmente, eu consegui uma diversidade de gênero e de orientação sexual porque é o meio em que eu vivo, das minhas amigas, e o lance da homossexualidade também é muito comum no ambiente em que vivo, mas sei que isso não é a regra, infelizmente, da sociedade. Então o filme é um retrato desse ambiente.”

No entanto, ela critica a falta de diversidade racial do próprio filme e diz acreditar que o momento atual exige uma intervenção deliberada por parte dos diretores e produtores para ter uma escalação mais plural. “Talvez hoje seja mais importante bagunçar a estrutura social do que escolher quem você quiser. Acho que isso vai trazer mais para a sua obra e para a sociedade, porque o ‘quem você quiser’ é, no fundo, esse conforto do ‘sempre o mesmo’. Acho que é o momento de abrir mão de certas coisas em nome de algo maior e mais importante, que é uma sociedade mais igualitária”, pontua Vera.

Quem compartilha desse ponto de vista é a colorista Sofia Franco. Desde que passou a ocupar um cargo com poder de decisão na empresa de pós-produção Quanta Post, ela transformou em cruzada pessoal o equilíbrio de gênero nas equipes, ofertando sempre vagas, inicialmente, a mulheres. “Precisamos encabeçar esse movimento. Se não tomarmos conta dessa luta, ela não vai acontecer. Não dá pra imaginar que existe uma mão invisível que vai levar as mulheres para um lugar melhor, então eu tenho que trazer mais mulheres pra dentro da Quanta Post, tenho que promover um ambiente saudável para elas trabalharem e tenho que pensar num crescimento para elas aqui dentro.”

O próximo passo, segundo Sofia, é também equilibrar a diversidade racial nos projetos cinematográficos. “Temos que ter esse olhar para formar mulheres negras, elas têm que estar presentes no set de filmagem. A gente tem que parar de desculpinha, ‘ah, mas não tem mulher boa’, ‘não consigo achar negros’. Tem sim, você que não procurou direito. E, se não tem, vai lá e forma! Tem que colocar isso como uma meta, como uma obrigação. Se você quer uma sociedade melhor e um mundo menos machista, precisa fazer por onde. Se você está em postos de poder, isso é obrigatório.”

Exemplo da atenção à formação é o workshop gratuito que o DAFB – Coletivo das Diretoras de Fotografia do Brasil realiza em parceria com a Quanta Post no dia 5 de agosto. Voltado a mulheres diretoras e assistentes de fotografia, operadoras e assistentes de câmera, a oficina ministrada pelos coloristas Luisa Cavanagh e Rogério Moraes será oferecida a duas turmas de 10 alunas na sede da Quanta Post. As inscrições acontecem até o dia 21/7 neste link.

Um filme recente que demonstrou preocupação em ter uma equipe majoritariamente feminina foi Baronesa, de Juliana Antunes, vencedor da 20ª Mostra de Cinema de Tiradentes. Para Fernanda de Sena, diretora de fotografia do longa, ficou evidente o diferencial revelado no trabalho. “Quando se juntam mulheres para pensar imagem e diálogo, os filmes gerados são essencialmente questionadores de sistemas opressores”, afirma.

Outra diretora que despertou para a importância de equilibrar o gênero no set foi Laís Bodanzky. Recentemente ela foi contratada para fazer uma série de TV e descobriu que seu nome só foi cogitado após uma das produtoras apontar a ausência de mulheres na direção dos episódios. “Eu nunca tinha me dado conta do porquê que tinha pouca mulher dirigindo e escrevendo no cinema. Depois veio a pergunta: ‘por que é assim?’ E depois é: ‘o que você faz para mudar?’ Precisou uma outra mulher chamar a atenção do cara, que era alguém legal, de cabeça aberta, e que estava reproduzindo esse sistema de que no lugar de liderança só ficam homens. Mas ele ouviu e mudou. Só quem faz o outro ouvir é a própria mulher. Então eu estou mais atenta, sim. De colocar holofote em outras mulheres, de assistir a mais filmes de mulheres, de montar equipe com mulheres, de fazer vigilância para verificar se, nos editais, o júri é composto metade por homens e metade por mulheres, porque isso faz toda a diferença. Elas fazem projetos, mas não passam nos filtros porque eles são compostos por homens que, muitas vezes, não entendem os discursos delas”, relata.

Vale considerar que o crescimento do número de mulheres atuantes nas áreas de fotografia não afeta sozinho o cenário no qual elas atuam sem que haja uma reflexão crítica sobre a presença delas nesses espaços. “O fato de hoje em dia terem muitas mulheres assistentes de câmera faz com que muitos diretores de fotografia, homens e mulheres, não problematizem questões de gênero, dizendo que as mulheres já estão ocupando esse espaço e que está tudo certo. Muitos deles ainda se defendem, querendo tirar o corpo fora das discussões, dizendo que convidam mulheres para serem suas assistentes. Não levam em conta a diferença hierárquica que existe entre essas funções”, afirma Ana Galizia.

Diante de tantas ações afirmativas por parte das próprias mulheres do cinema, a diretora de fotografia Martina Rupp é otimista com o cenário que se desenha. Segundo ela, a quantidade de homens e mulheres em funções como assistente de câmera, foquista, segundo assistente e video assist já está bastante equilibrada. Falta agora esse número se igualar também no topo da hierarquia: a direção de fotografia. “Não acho que a gente está com um panorama ruim. Estamos indo pro positivo, para a melhora dessa desigualdade”, diz ela.